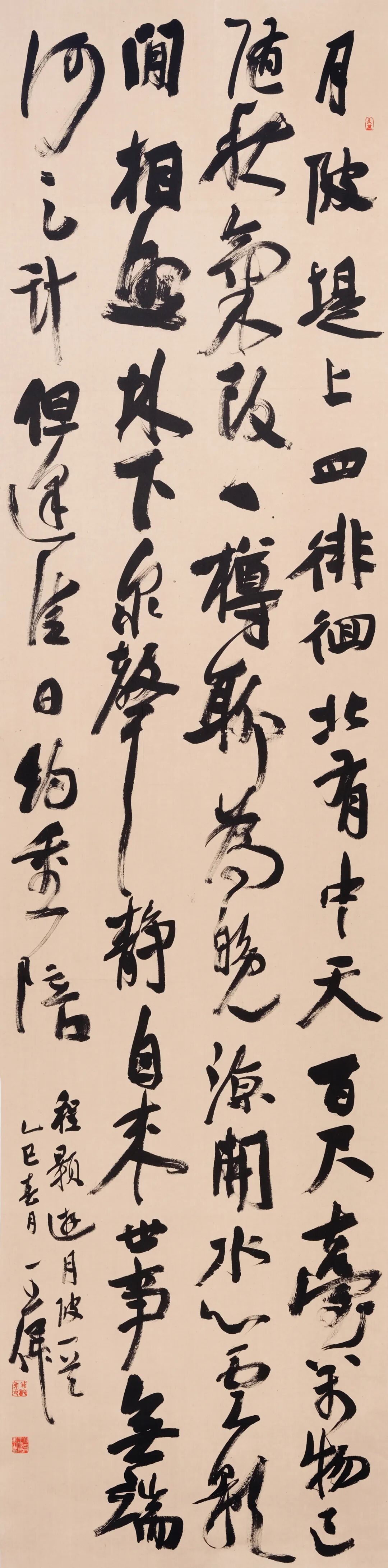

“永和永和”

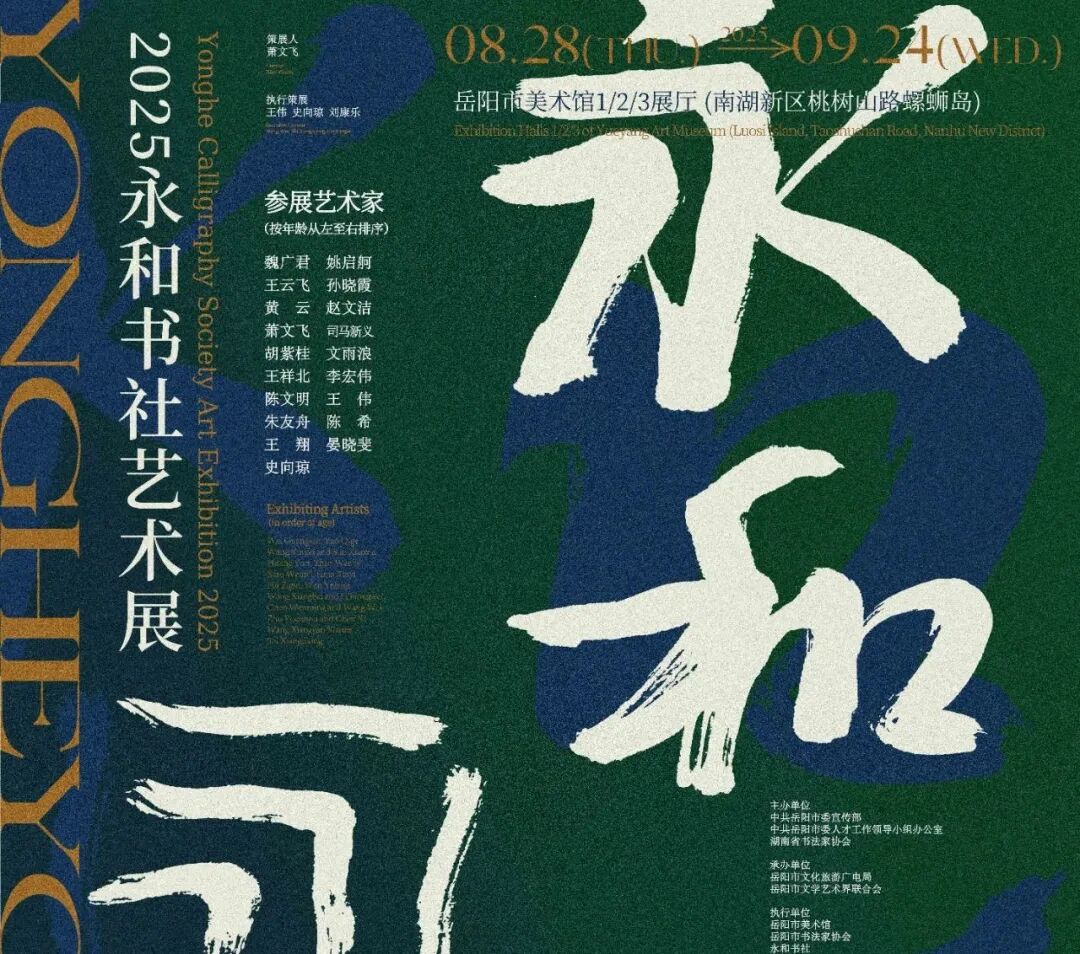

2025永和书社艺术展

主办单位

中共岳阳市委宣传部

中共岳阳市委人才工作领导小组办公室

湖南省书法家协会

承办单位

岳阳市文化旅游广电局

岳阳市文学艺术界联合会

执行单位

岳阳市美术馆

岳阳市书法家协会

永和书社

中国美术学院湖南校友会

岳阳致公书画院

策展人

萧文飞

执行策展

王 伟 史向琼 刘康乐

展览时间

(按年龄排序)

魏广君/姚启舸/王云飞/孙晓霞/黄 云

赵文洁/萧文飞/司马新义/胡紫桂/文雨浪

王祥北/李宏伟/陈文明/王 伟/朱友舟

陈 希/王 翔/晏晓斐/史向琼

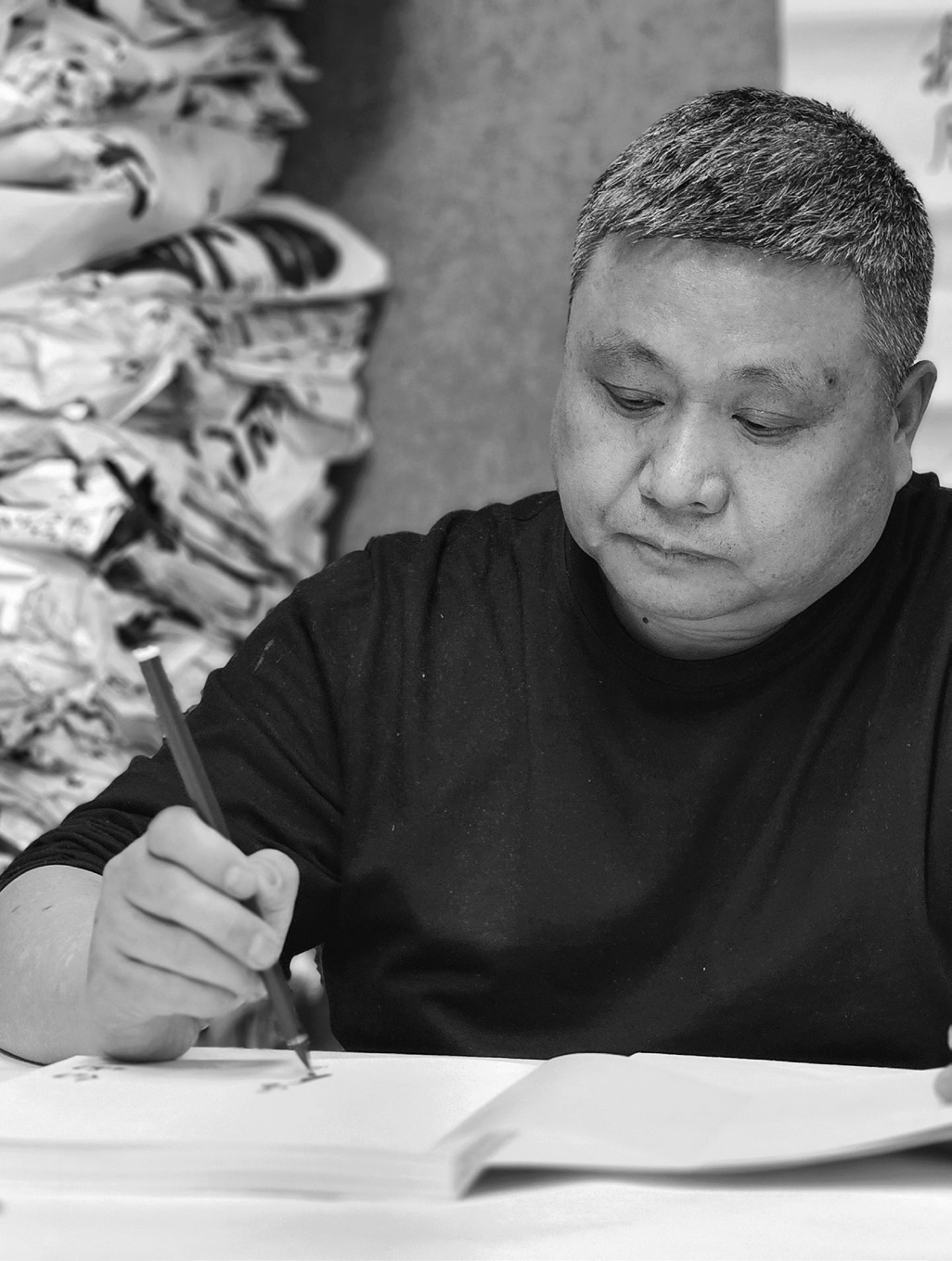

王 伟

湖南湘阴人,毕业于北京师范大学,2008年进修于中国艺术研究院中国书法院,2010年进修于中国国家画院龙瑞导师工作室。现为中国书法家协会会员、中国致公党党员、河北美术学院特聘书法教授、北京印社社员、永和书社社员、湖南省书协教育委员会委员、岳阳市美术馆副馆长 , 岳阳市书法家协会副主席兼秘书长、岳阳市致公书画院院长。

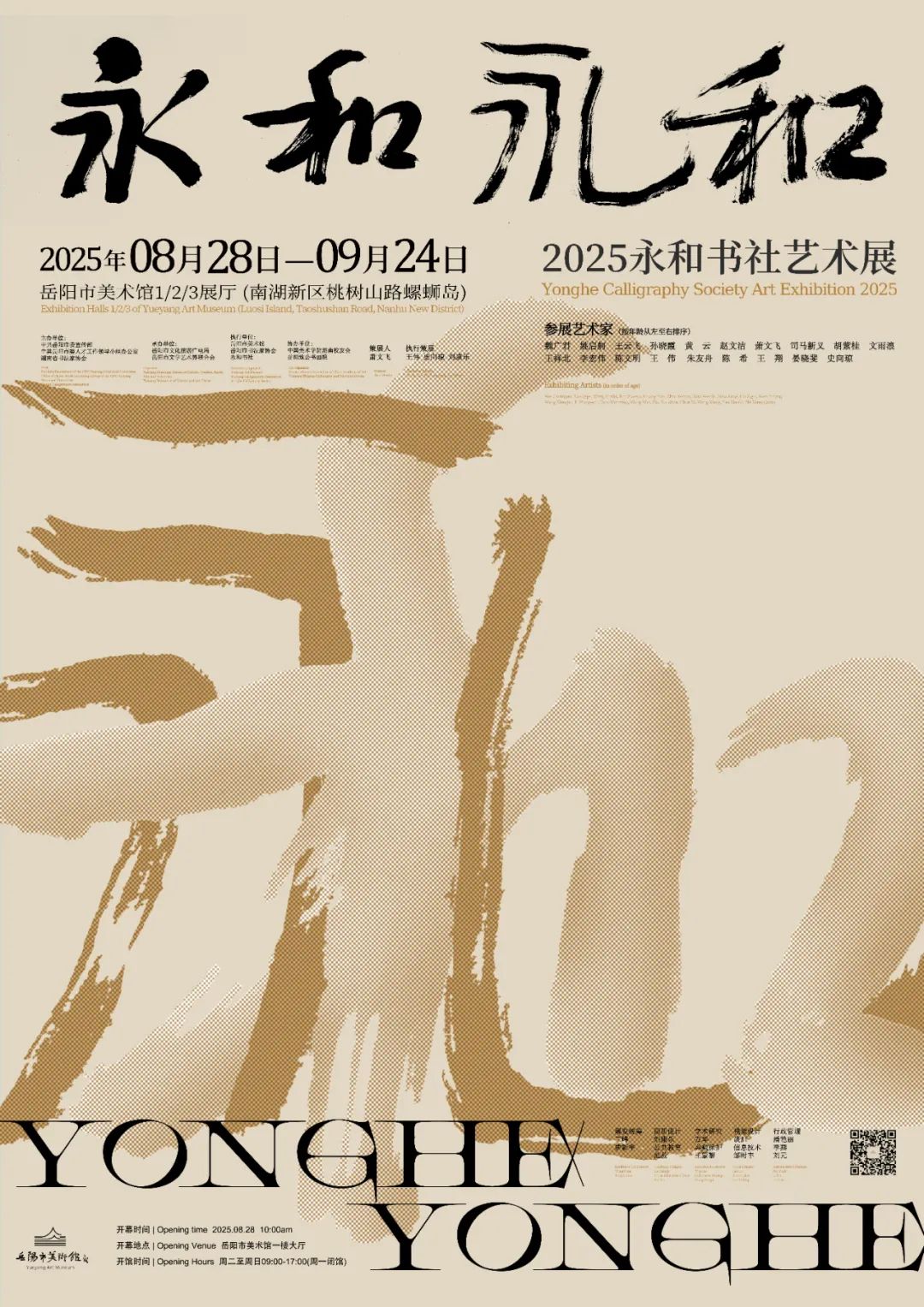

范仲淹《岁寒三友之松风阁》 行书 70 x 35cm 2025年

笔墨远行

四岁那年,我经历人生第一次搬家。我记得旧屋东边水塘横斜着一棵桃树,每年结的桃子比邻家的硕大。新家一连五间,泥房瓦顶,底下有三层火砖,是当时农村建房的寻常模样。我的整个童年和学生时代都在那里度过,每年家里的春联都由我来书写,还写过一回村里戏台的“对子”,乡邻们都夸我写得好,让书法如春风般悄然拂入我童真的心田,和老家的泥土一同滋养着我。

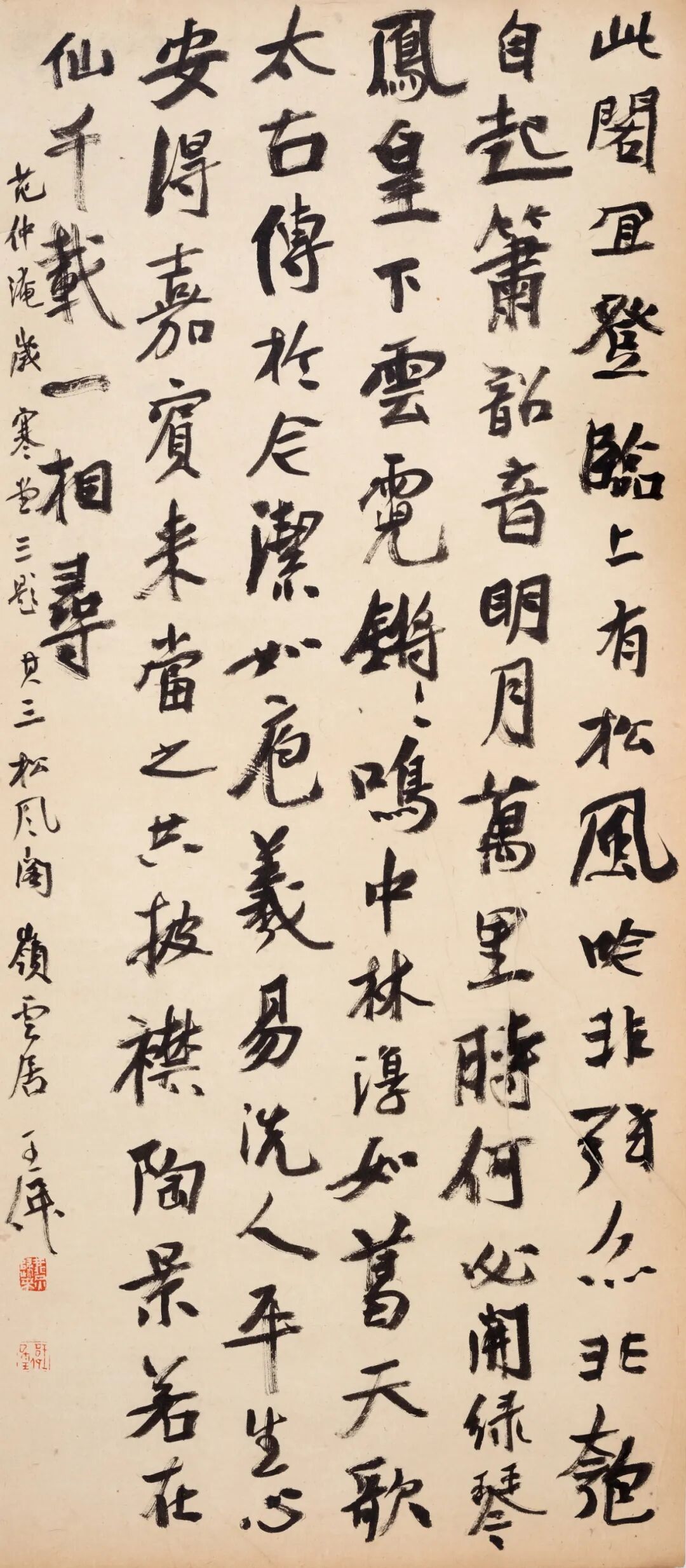

苏轼《临江仙》 行书 70 x 35cm 2025年

1987年,我报名参加了中国书画函授大学系统学习书法,半年后,恩师巢蔚翁推荐下我以“勤工俭学”方式来到岳阳分校,做一些勤杂事务,免除学费并补贴一些生活费用,最关键的是有机会得到恩师鲁汉的的耳提面命。姐姐和姐夫送我到岳阳,帮我安置住处,姐姐帮我提着两个装满衣物的蛇皮袋,姐夫肩着一床被子,手里还提拎着盆子桶子。我背着一个粗布包,里边装着函授教材、字帖和几支湘阴本地的毛笔,这是我的全部家当,亦成为我日后泛舟艺海的双楫。

后来,我招工到经编厂,经历企业破产改制,生活一度困顿,书法却给了我乐以忘忧的精神寄托。一捆捆习作被我以“敝帚自珍”为由,一次次从“过去”搬进了“未来”,似乎没有它们,人生便会出现断层而不圆满。这些泛黄的存稿,如同时间的落叶,记录着我在笔墨田野中跋涉的足迹,仍将作为未来生活的底色,在新的岁月中继续沉淀、重新生长。

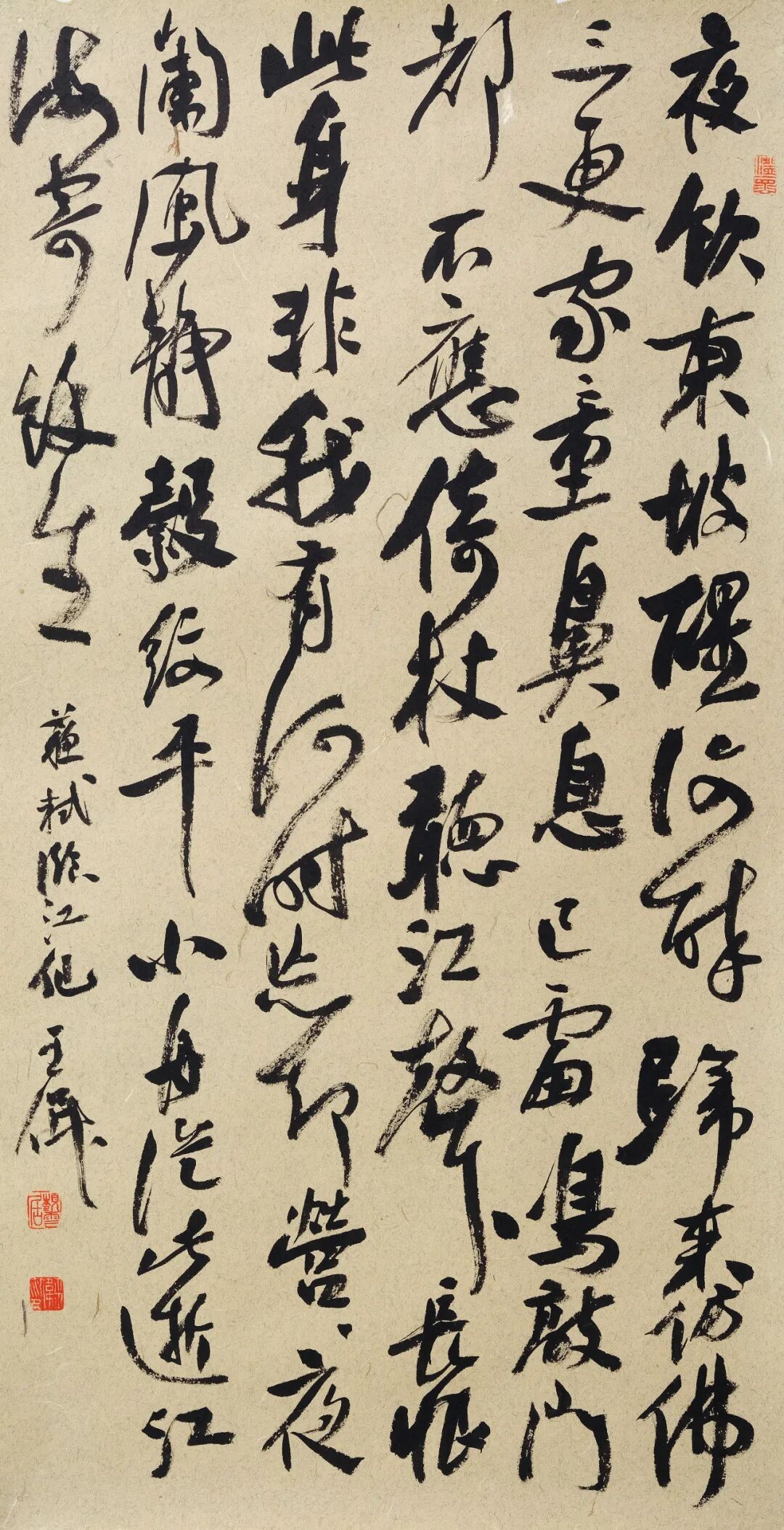

程颢诗《游月陂》 行书 275 x 68cm 2025年

我最早的书房名“渐庐”,取循序渐进之意。房子在一楼,是永和书社成立初期最受欢迎的活动举办地之一。周围皆是麻将馆、小卖部,不用担心邻居投诉和家人的抱怨,一群年轻人在嘈杂的环境里进行着笔墨探索与学术交流。这一时期,文明兄为书社带来了浙江美术学院一系列专题训练,点燃了我们的激情。我于1999年去杭州参加了浙美的书法专业考试,虽名列全国第四,却因英语成绩不佳而落榜。我对于继续选择这条赛道的信心不足,没有坚持下来,而文飞、祥北等永和兄弟都咬牙苦拼“上岸”,当下已是中国书法院、荣宝斋、国家博物馆、湖南师范大学的学术精英,不禁让我想起那条广告语:“心有多大,舞台就有多大。”

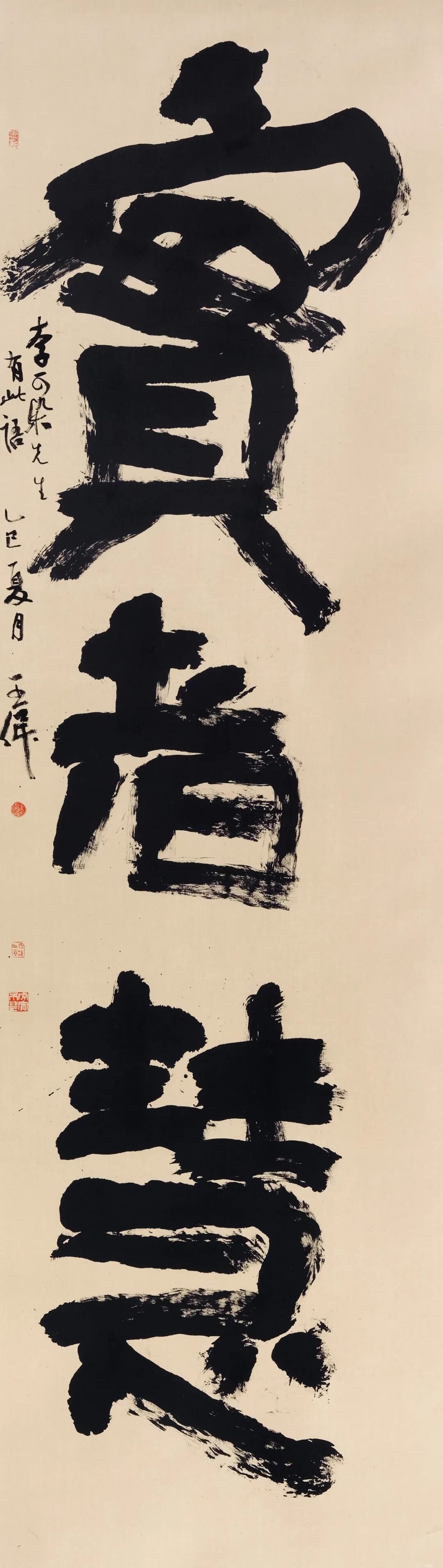

李可染先生语《实者慧》 大字 240 x 68cm 2025年

2002年结婚,次年女儿出生,生活给了我所有安定下来的理由。这期间我在书法上也取得了入国展、加入中国书协的成绩。“流行书风”展获奖作品便是在妻子孕期,伴着她喜爱的胎教音乐,“五合齐臻”一挥而就。然而平稳的生活节奏却被两场夜宵打乱,一场在北环路,另一场在金东门,文飞和晓斐忧郁的眼神总让我难以忘怀,两人最终走上“北上”深造的远行,做为见证者,我不甘心只当一个冷静的看客。

《 山 》 大字 97 x 143cm 2025年

2008年夏,我携妻女以及一群书法高考生一起到中国书法院学习,克服困难,创造条件再次踏上远行之路。这支多达17人的队伍,我是“领头雁”,落脚在中国书法院毗邻的“天元小区”。每天上午我在书法院听课做笔记,下午整理分享给学生,晚间下课后还要查寝。那几年,我在学生、老师、保安多重身份中来回切换,肩上的担子一头挑着“求知欲”,另一头挑着“责任感”,这才实现了我个人、学生以及学校三方共赢的结果。现在看来,而立之年,远行游学,引得一泓清泉沁心明目,实为人生难得。

与我一起来书法院学习还有永和的文洁和宏伟兄,他们住书法院提供的集体宿舍,分到同一个寝室,我戏称为“宏文馆”。魏老、文飞、紫桂、祥北、晓斐等永和同仁都曾来这里探班聚会,这极简陋的集体宿舍因此有了一个响亮的名头——“永和书社北京分社”。

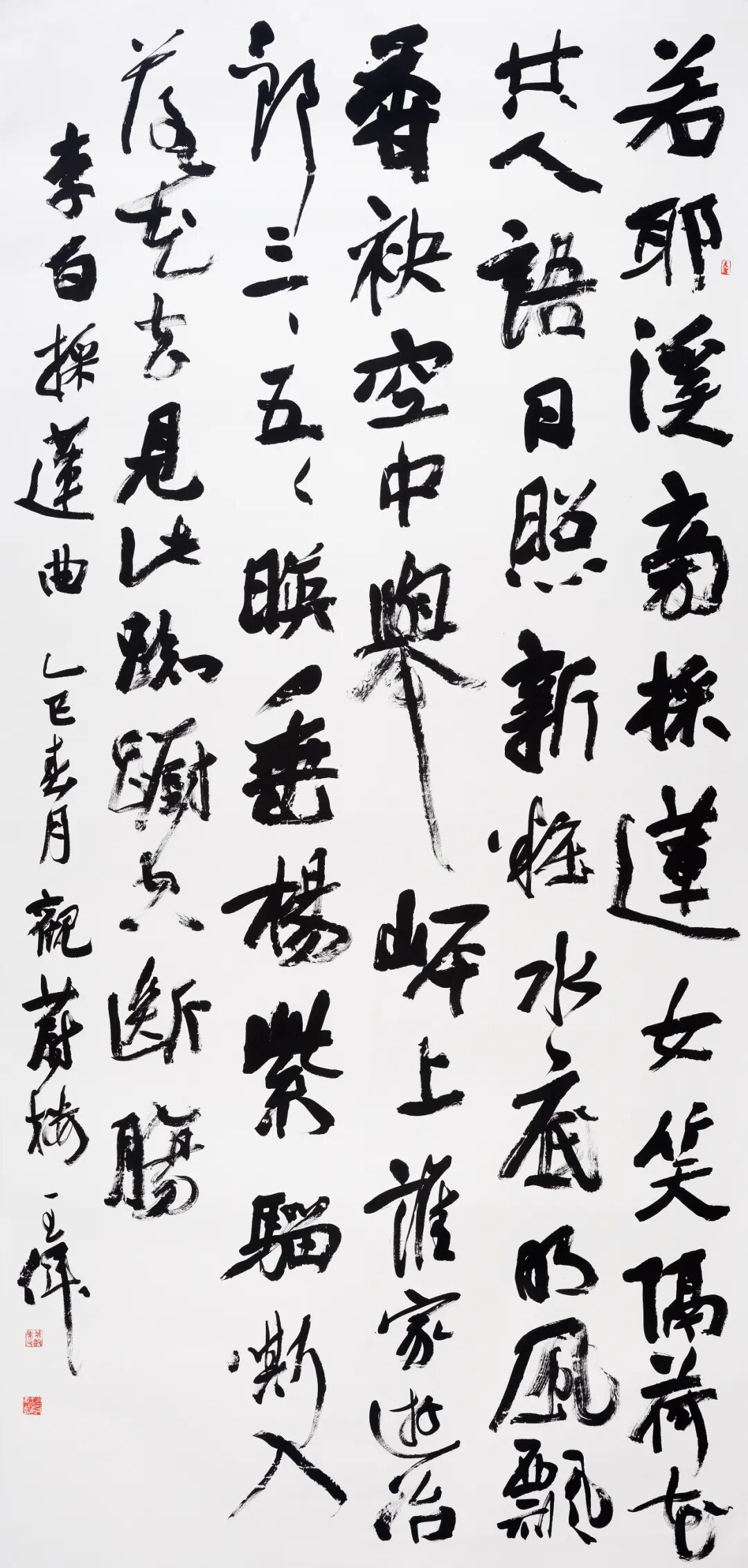

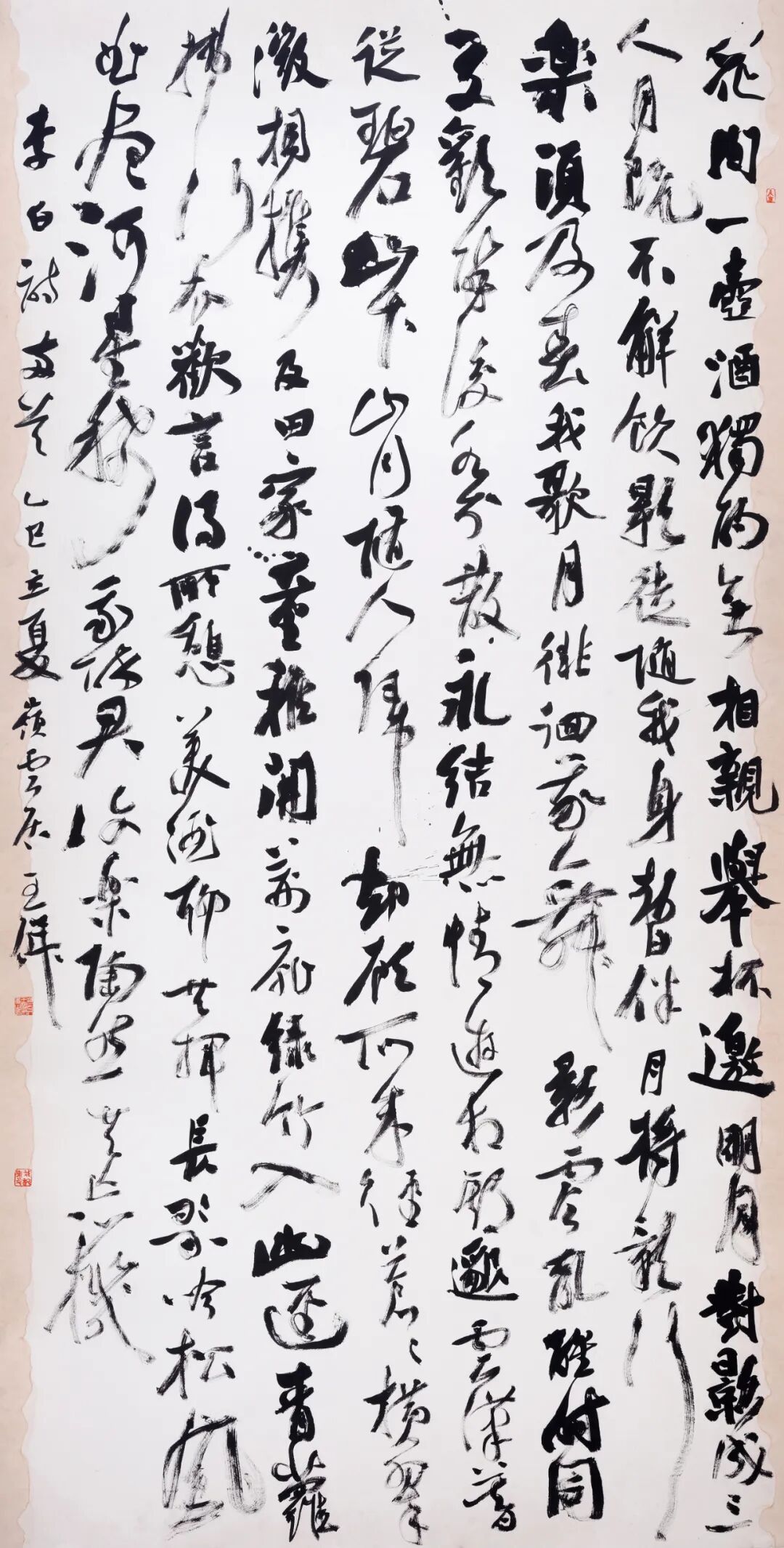

李白《采莲曲》 行书 248 x 120cm 2025年

我在中国书法院和国家画院走读了三年,这三年时光就像“京华一梦”,事事皆恍如昨日,却又有种极不真实的感觉。我每年会带学生去故宫、中国美术馆、北京画院等艺术殿堂参观,去琉璃厂买文房的次数最多,顺道见见祥北和晓斐兄,聊上几句,喝上两杯以慰乡愁。有一次,我带学生去了晓斐兄还是“京漂”状态时的租住房,要拐很多道弯。晓斐在北京的寓所我皆造访过,有的不止一次,唯独这次造访印象尤为深刻。回燕郊的930公交上,学生对我说:“书法家竟住这么简陋的房子,学书法是不是没出路啊!”我一时无言以对,甚至有点后悔带他来,担心浇灭少年胸中对未来的憧憬。我想,“梦有多远,人生就有多远”,有蛰伏必有高飞,困顿迷茫岂能折服孤傲的灵魂。时间证明,晓斐遇见了他当初心中的“诗和远方”。

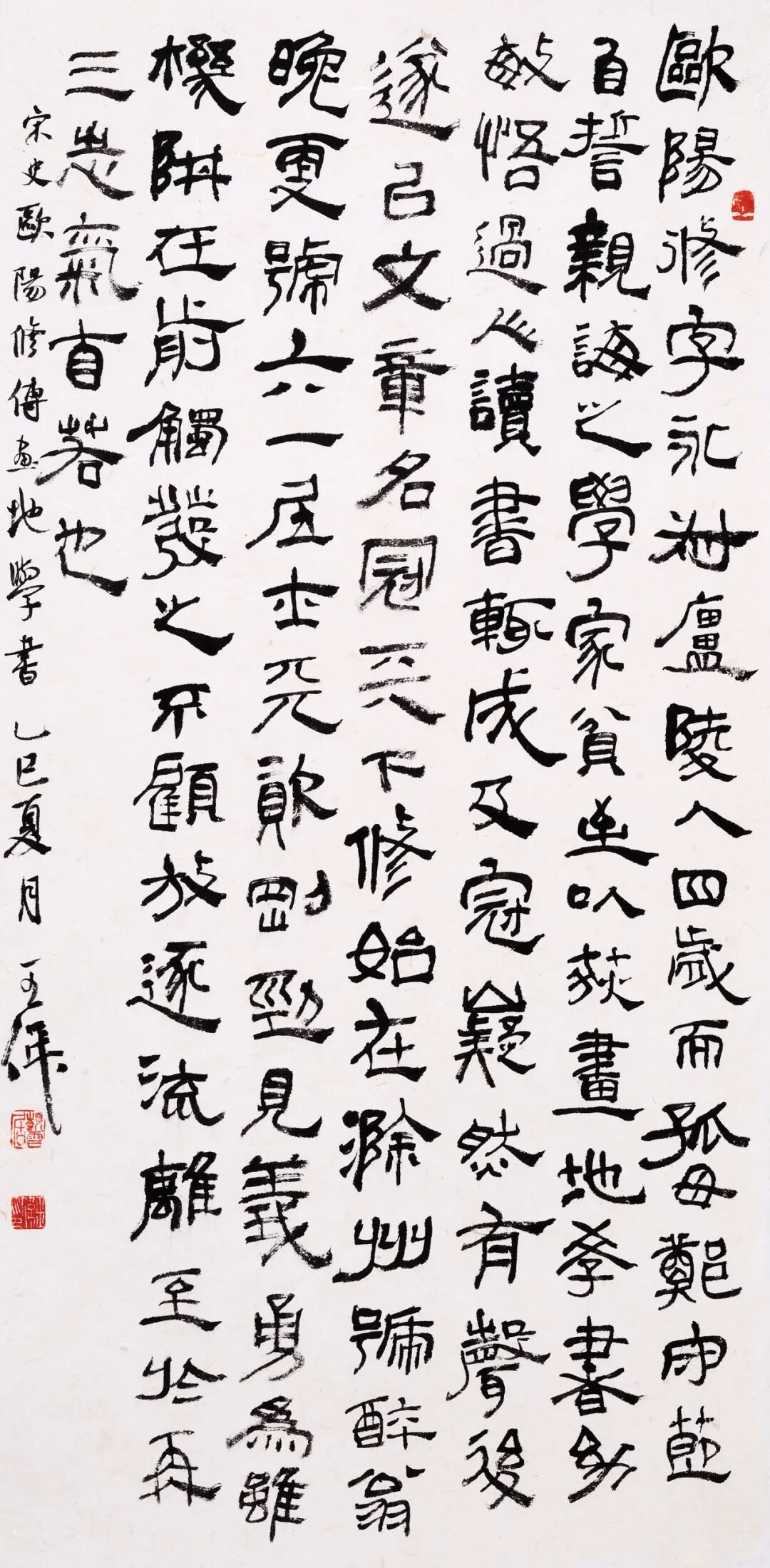

宋史《欧阳修 ˙ 画地学书》 隶书 70 x 35cm 2025年

“两院行走”,填补了我没有进过大学的遗憾,开阔了眼界,结识了很多朋友,导师们帮我构筑起了相对清晰的书画艺术体系。离开北京时,许多东西无法带走,但我还是带回来一些不起眼却弥足珍贵的宝贝:四本厚厚的课堂笔记、几十个自己种的小葫芦和在房山、怀柔写生时捡的石头。如今,这些陪伴我行走的物件,仍在我的书案旁,伸手可及,摩挲它们,如就步入时间之河,静享岁月流淌……

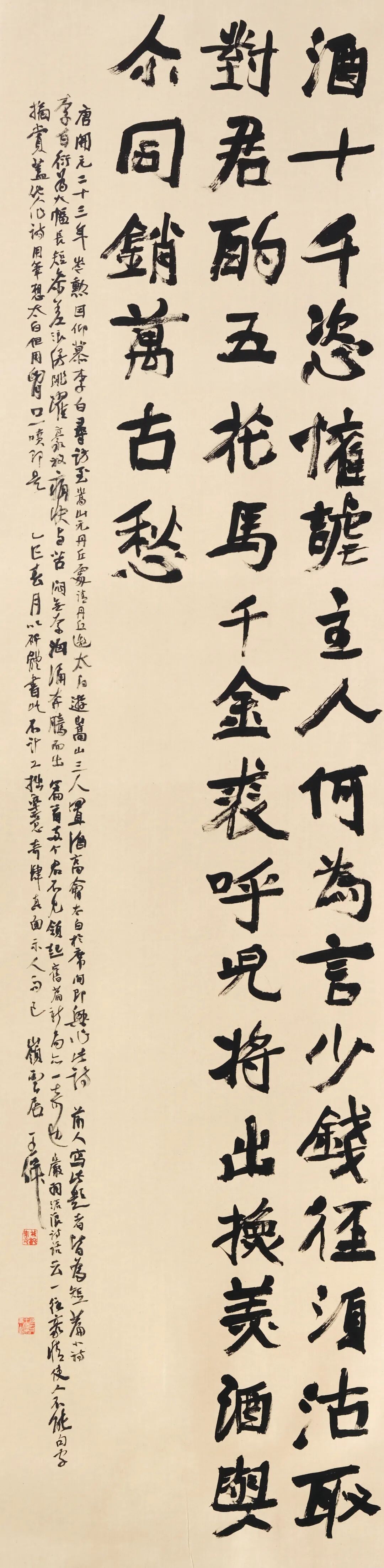

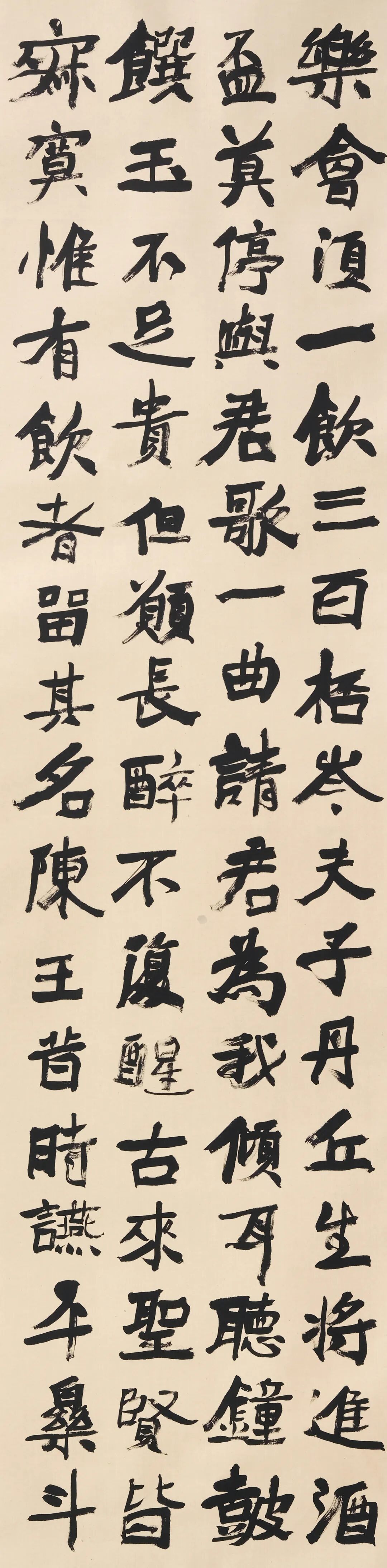

李白《将进酒》 楷书 275 x 68cm x 3 2025年

从乡下进城,儿时的快乐封存在乡间的小路上、瓜田里、竹林间;走在硬黑的柏油路上,少年的我憧憬着过上父辈期盼的跃层式生活。老家是许多原初记忆发生的地方,隐形地根植在情感的深处,是一个永不褪色的起点,之后的每一次远行不过是生命长句中的一个“逗号”。初次离家像是一次迁徙,是对资源的危机选择,锄头换成了毛笔,田地换成了宣纸,“无田食砚”,毛笔是我打开精神家园的钥匙。

60、70一代永和书社人,尤其是那些“京漂”,他们都是把家扛在肩头、将生命书于纸上的“行者”。我们这些年的远行,自发地循着笔墨暗示的轨迹,跨越千里,隐然有形。笔挟风雨,砚盛月光,一次次否定突破,一次次求索潜行,每一笔每一步都是在完成笔墨与人生的构建。

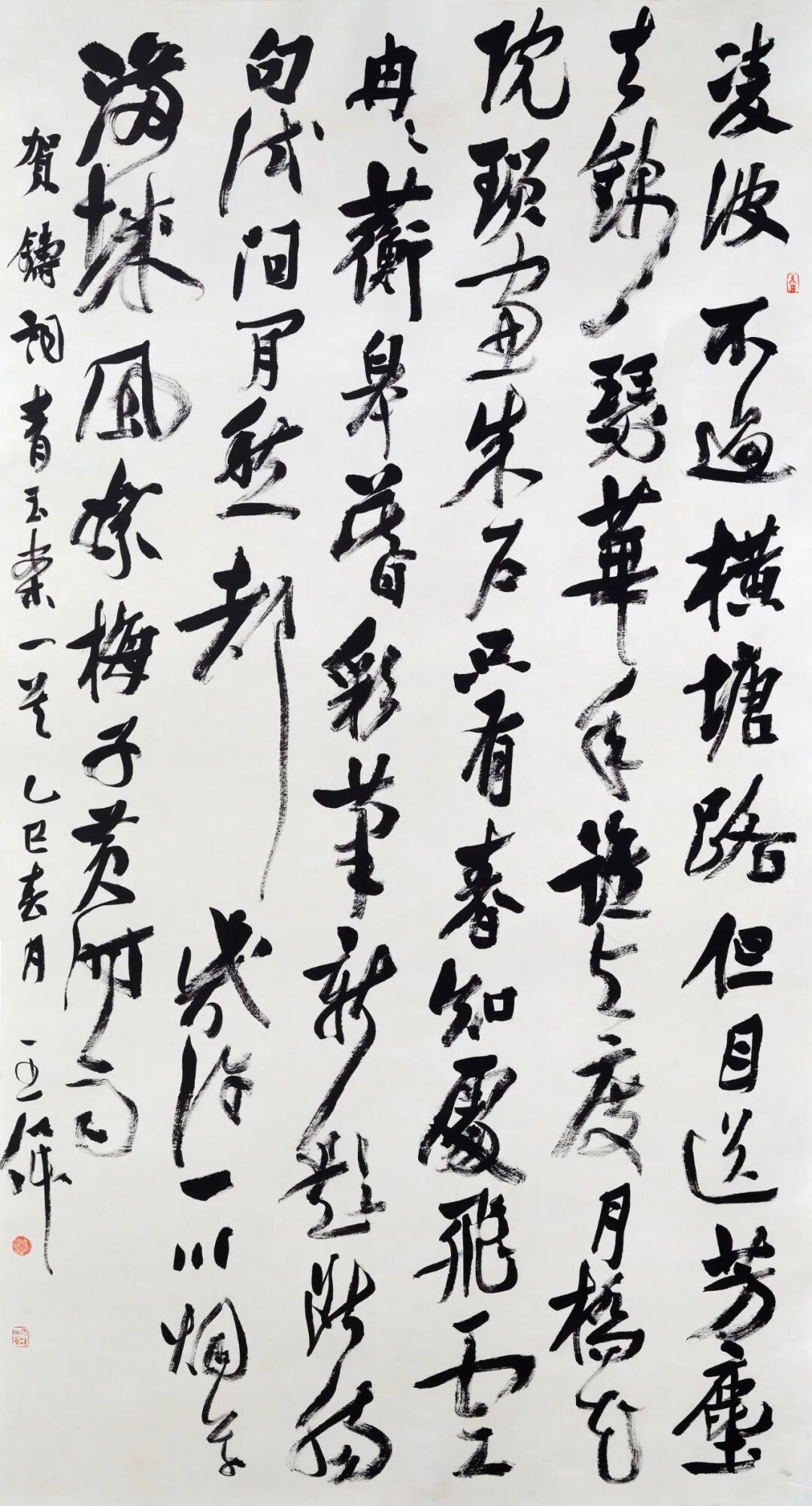

贺铸《青玉案》 行书 180 x 97cm 2025年

“永和永和 ˙ 2025永和书社艺术展”即将在岳阳市美术馆开幕,洞庭之滨,秋风送爽,正是畅叙幽怀的好时节。弹指间,距永和上一次展览已过去二十年,翻看旧照,当年合影中饱满的胶原蛋白,悄然打磨出时光的痕迹。然而,岁月的馈赠远不止容颜的变化,也让我们的笔墨从青春的锋芒走向沉雄生拙,腕底的使转愈发从容,笔尖的吞吐更显凝练。昔日的领异标新,如今化作了删繁就简的底蕴。永和人的书风嬗变具有群体属性,不是技术的趋同,而是个体生命中某种必然发生的事件在时间刻度上的同频。

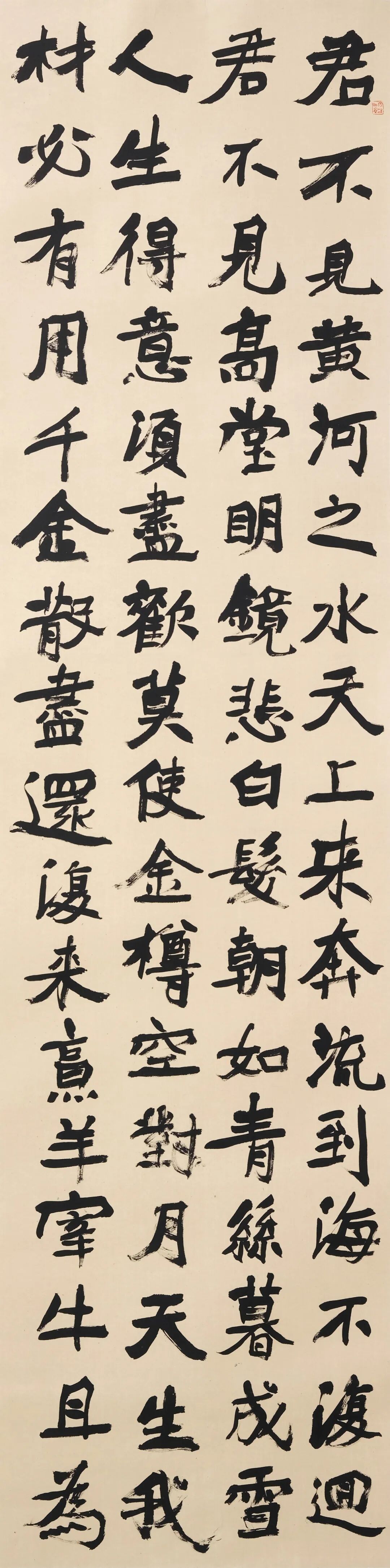

《李白诗两首》 行草 248 x 120cm 2025年

我的笔墨远行并非一个人的孤独跋涉,溪边戏水的鹅群、江上千年不息的涛声、曾经凝望过的那朵白云,与永和同道的砚边絮语、京华夜话,共同完成笔墨与生活、自然、自我的对话,终在纸上重逢,照亮彼此远行之路。

王 伟

2025年8月9日 于观蔚楼

展览推介

展览地址

岳阳市美术馆

1/2/3展厅

推荐阅读

请点击下方文字或图片查看详细内容

永和书社 大事记

“永和永和”——2025永和书社艺术展

“永和永和”——2025永和书社艺术展

我馆谈汩展览海报设计入选2023中国博物馆美术馆“年度十佳”!

我馆王峰入选文化和旅游部2019年全国美术馆青年策展人扶持计划初评

—The End—